当你蹲下系鞋带时突然感到背痛,或者一个小小的摔倒就导致了手腕骨折,这可能不是单纯的意外,而是骨质疏松症在悄悄”作祟”。

在我国,这种被称为”沉默杀手”的疾病正影响着数以亿计的人口,却因其早期无明显症状而被广泛忽视。

想象一下,你的骨骼就像房屋的钢筋结构,随着年龄增长或某些因素影响,这些”钢筋”逐渐变薄、变脆,直到某一天,一个小小的压力就可能导致整个结构崩塌。

这就是骨质疏松症的真实写照。

今天,让我们一起深入了解这个影响全球超过2亿人的常见疾病,认识它的本质,了解它的分类,探讨它带来的社会负担,以及如何预防那些可能改变生活轨迹的骨折事件。

课程一览

- 骨质疏松症的定义与流行病学

- 原发性与继发性骨质疏松症分类

- 骨质疏松症的公共卫生负担

- 骨质疏松性骨折及其后果

一、骨质疏松症的定义与流行病学

1、什么是骨质疏松症

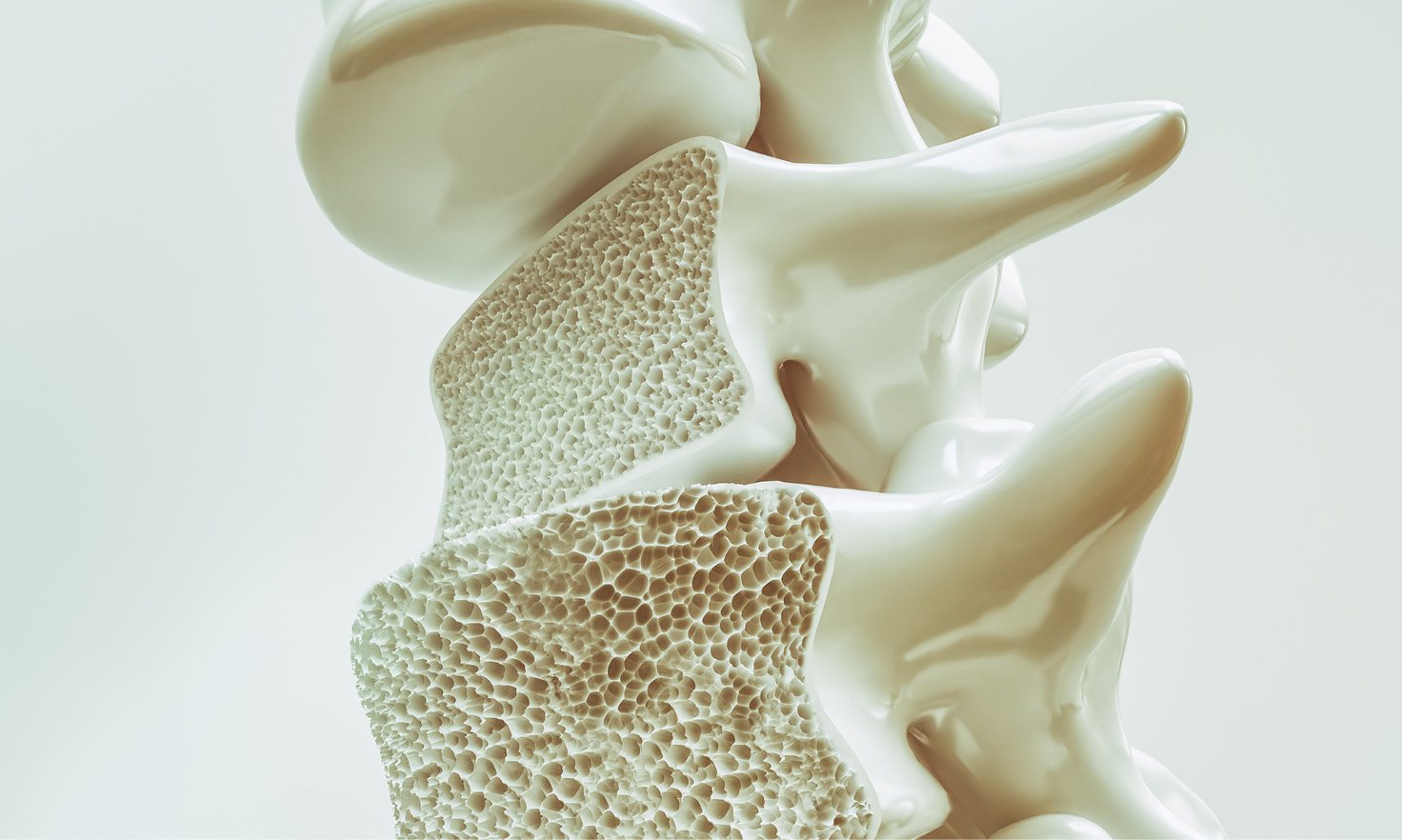

世界卫生组织(WHO)将骨质疏松症定义为:”一种以骨量低下、骨组织微结构破坏,导致骨脆性增加和易发生骨折为特征的全身性骨骼疾病。

“简单来说,就是骨头变得疏松多孔、脆弱易折。

如果我们把正常的骨骼比作结实的海绵,那么骨质疏松的骨骼就像是使用过久的海绵,孔洞增大,结构疏松,轻轻一挤就会碎裂。

中国疾病预防控制中心数据显示,目前我国50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%,这意味着约有7000万老年人患有骨质疏松症。

更令人担忧的是,估计还有2.1亿人处于骨量减少状态(骨质疏松症的前期状态)。

2、流行病学特点与风险人群

骨质疏松症并非平等地影响所有人群。

从流行病学角度看,它呈现出明显的性别、年龄和地域差异:

性别差异:女性发病率远高于男性,中国骨质疏松基金会的研究表明,50岁以上女性的患病率为32.1%,而同龄男性为10.7%。

为什么会有这么大差异?绝经后雌激素水平骤降是女性骨质疏松的主要推手。

年龄梯度:患病率随年龄增长而迅速上升。

65岁以上人群患病率约为50岁人群的2倍,80岁以上可达40%以上。

地域差异:北方地区患病率高于南方,这与日照时间、饮食习惯和生活方式密切相关。

北京协和医院骨科研究表明,东北地区骨质疏松症患病率比华南地区高出约5个百分点。

上海交通大学医学院附属瑞金医院骨科主任曾幽默地说:”我们每年都能看到一批’南方人’和一批’北方人’,前者往往因为摔倒后骨折才知道自己有骨质疏松,而后者则常常是因为身高缩短了3-5厘米来就诊。”

这形象地反映了不同地区人群对疾病的认知差异。

3、疾病自然史与进展规律

骨质疏松症不是一朝一夕形成的,而是一个漫长的过程:

青少年时期:骨量迅速增加,直到20-30岁达到峰值骨量。

30-40岁:骨量保持相对稳定。

40岁后:骨量开始缓慢流失,每年约0.3%-0.5%。

女性绝经后:骨量流失加速,可达2%-4%/年。

70岁后:骨量流失速度再次减缓,但累积效应已经显著。

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会指出,人体骨量的高低取决于”存入”与”取出”的平衡。

如果我们把骨骼比作银行账户,年轻时”存款”越多(即峰值骨量越高),老年时即使有所”消耗”,也不容易”透支”(即发生骨质疏松)。

有趣的是,骨质疏松症几乎是唯一一种可以在年轻时就开始预防的老年疾病,这也是为什么中国骨质疏松症学会近年来强调”全生命周期骨健康管理”的原因。

二、原发性与继发性骨质疏松症分类

1、原发性骨质疏松症

原发性骨质疏松症是没有明确病因的骨质疏松,主要包括两种类型:

绝经后骨质疏松症(I型):多见于绝经后5-10年的女性,主要影响松质骨,如椎体和腕部。

雌激素水平下降导致骨吸收大于骨形成,使骨量迅速减少。

北京大学第三医院内分泌科研究显示,女性在绝经后5年内,约有25%-30%的松质骨丢失。

老年性骨质疏松症(II型):常见于70岁以上人群,男女均可发生,但女性多于男性(2:1)。

主要影响皮质骨和松质骨,如髋部、脊柱等。

这种类型与年龄相关的钙吸收减少、维生素D水平下降、激素变化等因素相关。

2、继发性骨质疏松症

继发性骨质疏松症是指由明确的疾病或药物因素导致的骨质疏松症,约占所有骨质疏松症病例的20%-30%。

常见原因包括:

内分泌疾病:甲状腺功能亢进、糖尿病、库欣综合征等。

中日友好医院内分泌科数据显示,甲亢患者骨质疏松症发生率约为30%-40%,远高于一般人群。

药物因素:长期使用糖皮质激素、抗癫痫药物、质子泵抑制剂等。

上海交通大学医学院附属仁济医院研究表明,使用泼尼松超过3个月,每日剂量≥5mg的患者,骨折风险增加1.5-2倍。

消化系统疾病:炎症性肠病、乳糜泻、胃切除术后等。

这类疾病影响钙、维生素D的吸收,导致骨量减少。

风湿免疫疾病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

北京协和医院风湿免疫科调查发现,约50%的类风湿关节炎患者伴有骨质疏松。

其他:慢性肾病、器官移植、营养不良、长期制动等。

继发性骨质疏松就像是’连带伤害’,原本是来治疗一种疾病,结果不知不觉中骨骼成了’受害者’。

事实上,继发性骨质疏松症预防的关键在于原发疾病的合理管理和药物的谨慎使用。

3、特殊类型骨质疏松症

除了常见的原发性和继发性骨质疏松症外,还有一些特殊类型值得关注:

特发性青少年骨质疏松症:罕见病,发生在儿童和青少年,原因不明,通常在青春期后自行缓解。

妊娠相关骨质疏松症:少见但严重,多在首次妊娠第三孕期或产后出现,表现为脊柱或髋部骨折,康复后通常不会在下次妊娠中复发。

局限性骨质疏松症:只影响身体特定区域的骨骼,如复杂区域疼痛综合征、反射性交感神经营养不良等疾病相关的局部骨量减少。

中国医学科学院北京协和医院骨科专家提醒:”骨质疏松症分类的意义不仅在于学术研究,更在于指导临床治疗。

不同类型的骨质疏松症治疗策略可能完全不同,比如绝经后骨质疏松可能需要激素替代治疗,而继发性骨质疏松则需要优先处理原发疾病。”

完整内容,请加入我的知识星球“平哥说营养健康”即可访问。

平哥,ACE认证私人健身教练、营养师、健康管理师,开设有知识星球“平哥说营养健康”,海量营养健康资料,399元/年。

现开设减肥陪跑营,1/3/6个月陪跑,一对一减肥指导,个性化减肥监督,欢迎加入,微信:v8364982,扫码或者长按识别以下二维码。