你是否经常感到口渴难耐,总想上厕所,明明没怎么动却总是觉得疲惫不堪?这些可能是2型糖尿病的信号。

在我国,每13个成年人中就有1人患有糖尿病,但令人担忧的是,接近一半的患者并不知道自己已经患病。

今天,让我们一起揭开2型糖尿病的神秘面纱,了解这个”甜蜜的负担”。

课程一览

- 2型糖尿病的定义与胰岛素抵抗机制

- 全球与本地流行病学数据

- 糖尿病分类与2型糖尿病的特点

- 发病风险因素与预防可能性

一、2型糖尿病的定义与胰岛素抵抗机制

1、什么是2型糖尿病?

2型糖尿病是一种以血糖升高为特征的代谢性疾病。

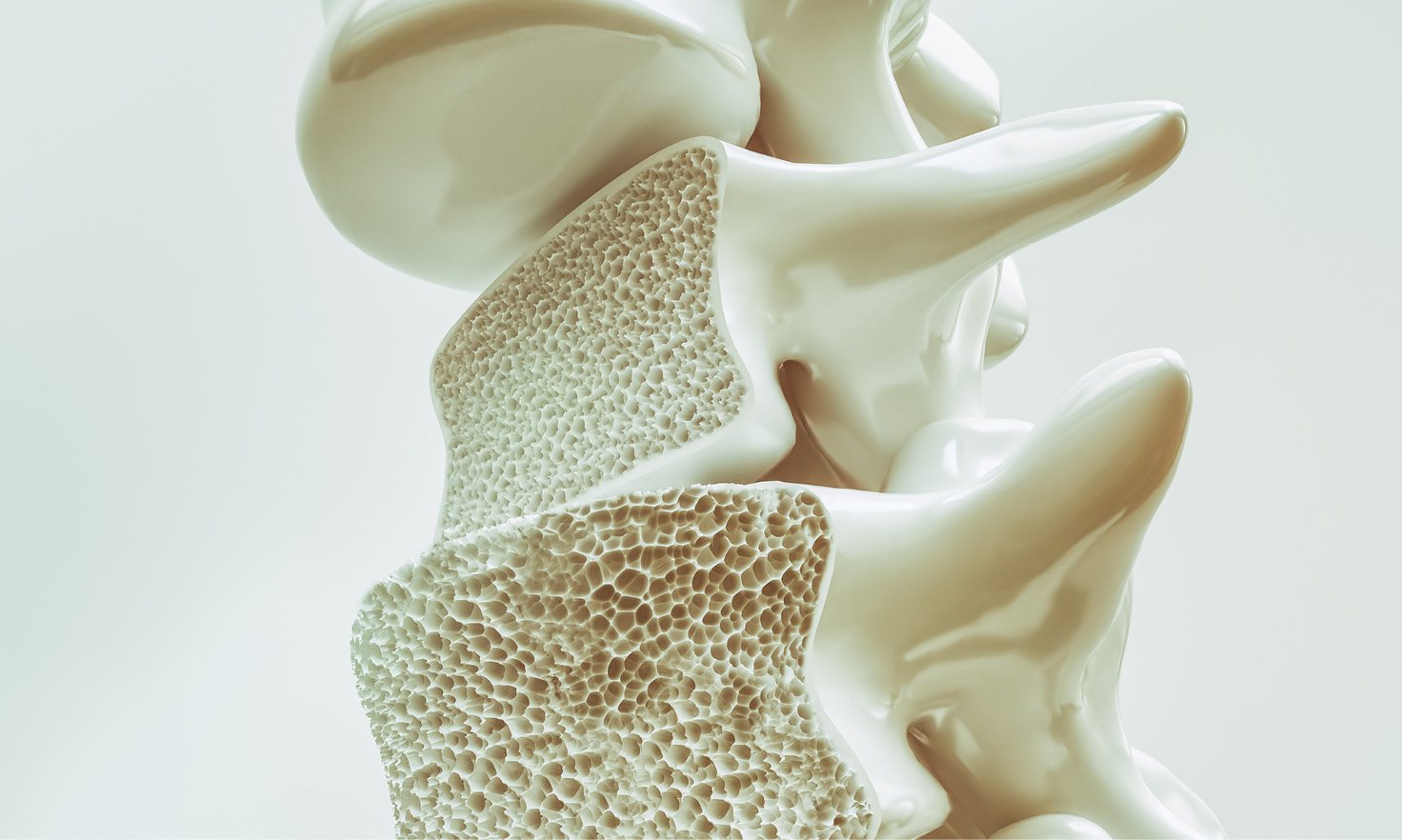

与1型糖尿病不同,2型糖尿病患者的胰腺仍能产生胰岛素,但身体细胞对胰岛素的反应变得迟钝,这就是所谓的”胰岛素抵抗”。

想象一下,胰岛素就像是开启细胞大门的钥匙,让葡萄糖进入细胞供能。

但在2型糖尿病患者体内,这把钥匙变得不那么合适,导致葡萄糖无法顺利进入细胞,只能滞留在血液中,形成高血糖。

2、胰岛素抵抗是如何发生的?

胰岛素抵抗就像是一个恶性循环。

最初,细胞对胰岛素的反应减弱,胰腺被迫分泌更多胰岛素来维持正常血糖水平,这被称为”高胰岛素血症”。

随着时间推移,胰腺β细胞不堪重负,逐渐耗竭,胰岛素分泌量下降,血糖开始持续升高。

中国医学科学院北京协和医院的研究表明,腹部脂肪组织释放的游离脂肪酸和炎症因子是导致胰岛素抵抗的重要因素。

特别是内脏脂肪,即包裹在内脏器官周围的脂肪,比皮下脂肪更容易引起胰岛素抵抗。

这就解释了为什么”啤酒肚”人群得糖尿病的风险更高。

3、2型糖尿病的发病过程

2型糖尿病的发展通常经历几个阶段:正常血糖→空腹血糖受损或糖耐量减低(糖尿病前期)→2型糖尿病。

值得注意的是,从糖尿病前期到确诊2型糖尿病,这个过程可能长达10-15年。

这个漫长的”潜伏期”正是干预的黄金时期。

研究显示,糖尿病前期患者通过生活方式干预,可使糖尿病发病风险降低58%。

二、全球与本地流行病学数据

1、全球糖尿病流行趋势

根据国际糖尿病联盟(IDF)2023年数据,全球约有5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2045年将增至7.83亿。

其中,90-95%为2型糖尿病。

每年,糖尿病及其并发症导致约670万人死亡,相当于每5秒钟就有1人因糖尿病丧生。

更令人担忧的是,糖尿病正在年轻化。

过去,2型糖尿病被称为”成人发病型糖尿病”,主要影响40岁以上人群。

然而,现在越来越多的青少年也被诊断出患有2型糖尿病。

全球每年新增约12万名20岁以下的2型糖尿病患者。

2、中国糖尿病流行状况

糖尿病在中国的流行趋势更加明显。

根据中国疾病预防控制中心2023年发布的全国慢性病监测数据,我国成年人糖尿病患病率已攀升至12.9%,意味着每8个中国成年人中就有1人患有糖尿病。

更为严峻的是,糖尿病前期人群占比高达35.2%,相当于超过3.5亿中国人正处于糖尿病的”门槛”上。

相比1980年不到1%的患病率,中国糖尿病患病率在短短40年内增长了十多倍,这与中国经济快速发展、城市化进程加快、人口老龄化以及生活方式西化密切相关。

3、糖尿病的社会经济负担

糖尿病不仅危害个人健康,还给社会带来巨大经济负担。

据卫生经济学研究,2023年中国糖尿病治疗总花费超过1万亿元人民币,占全国医疗总支出的13%左右。

其中,糖尿病并发症治疗占总花费的80%以上。

平均而言,一位糖尿病患者的年医疗支出是非糖尿病人群的2.3倍。

加上因糖尿病导致的劳动力损失、早期死亡等间接成本,糖尿病带来的社会经济负担更是不容小觑。

三、糖尿病分类与2型糖尿病的特点

1、糖尿病的主要分类

根据中华医学会糖尿病学分会的最新分类标准,糖尿病主要分为四类:

1型糖尿病:由自身免疫反应引起的胰岛β细胞破坏,导致胰岛素绝对缺乏。

通常始于儿童期或青少年期,但也可在任何年龄发病。

患者需终身依赖外源性胰岛素维持生命。

2型糖尿病:特征为胰岛素抵抗和胰岛素分泌缺陷并存。

这是最常见的糖尿病类型,约占所有糖尿病病例的90-95%。

妊娠期糖尿病:在妊娠期间首次发现或诊断的糖耐量减低。

特殊类型糖尿病:包括单基因缺陷导致的糖尿病、胰腺疾病所致的糖尿病、药物或化学物质诱导的糖尿病等。

2、2型糖尿病的临床特点

2型糖尿病的典型症状包括多饮、多尿、多食、消瘦(通常称为”三多一少”),但很多患者可能没有明显症状,仅在常规体检中被发现。

与1型糖尿病急性起病不同,2型糖尿病起病缓慢,早期症状轻微,常被忽视。

据统计,从发病到确诊,平均延误7-10年,这也是为何初诊时已存在慢性并发症的比例高达30-50%的原因。

值得注意的是,2型糖尿病患者常伴有其他代谢异常,如肥胖、高血压、血脂异常等,统称为”代谢综合征”。

北京大学人民医院内分泌科调查发现,约75%的2型糖尿病患者同时患有高血压或血脂异常。

3、2型糖尿病的诊断标准

根据中国糖尿病学会指南,糖尿病诊断标准为以下四项中符合任何一项:

空腹血糖≥7.0mmol/L(空腹定义为至少8小时未进食) 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2小时血糖≥11.1mmol/L 糖化血红蛋白(HbA1c)≥6.5% 糖尿病症状加随机血糖≥11.1mmol/L

需要强调的是,除随机血糖外,其他指标异常需在不同日期重复检测确认。

如果你有糖尿病家族史、超重或肥胖、年龄超过45岁,建议每年至少进行一次血糖筛查。

四、发病风险因素与预防可能性

1、不可改变的风险因素

年龄:随着年龄增长,2型糖尿病发病风险增加。

45岁以上人群是高发人群。

遗传因素:父母有糖尿病史的人,患病风险明显增加。

如果一位父母患有2型糖尿病,子女患病风险为40%;如果双亲均患病,风险高达70%。

中国医学科学院的研究发现,与欧美人群相比,亚洲人群在较低BMI水平即可发生胰岛素抵抗,这可能与遗传因素有关。

种族因素:不同种族患病风险不同。

亚洲人、非裔美国人、拉丁美洲人和美洲原住民的患病风险高于白种人。

2、可改变的风险因素

肥胖与超重:这是2型糖尿病最重要的可改变危险因素。

特别是腹部肥胖(即内脏脂肪堆积)更是危险信号。

研究显示,体重每增加1公斤,糖尿病风险增加4.5-9%。

不健康饮食:高热量、高脂肪、高糖、低纤维的饮食方式是糖尿病的重要诱因。

中国营养学会研究表明,与传统饮食模式相比,西式快餐饮食模式使2型糖尿病风险增加42%。

身体活动不足:久坐不动的生活方式会增加胰岛素抵抗。

每天至少30分钟中等强度身体活动可使糖尿病风险降低30%。

吸烟:吸烟者患2型糖尿病的风险比非吸烟者高30-40%。

精神压力:长期精神压力过大会导致交感神经兴奋,促使肝糖输出增加,同时抑制胰岛素分泌,升高血糖。

3、预防2型糖尿病的有效策略

(1)合理膳食:

遵循”三低一高”原则(低脂、低糖、低盐、高纤维)。

具体食谱建议:

早餐:燕麦粥(干燕麦50克,用水煮熟),搭配煮鸡蛋1个,小番茄3个,低脂奶200毫升。

制作方法:

将燕麦洗净后加入适量水煮熟(约5-8分钟),同时煮一个鸡蛋(约10分钟),装盘时可加入少量坚果(核桃或杏仁5-6粒)提升饱腹感和营养价值。

午餐:糙米饭(熟重100克),清蒸鱼(100克),炒青菜(150克)。

制作方法:

糙米淘洗干净,浸泡30分钟后煮熟;鱼切块加姜葱、少许料酒蒸8-10分钟;青菜用植物油少许快速翻炒,加少量盐调味。

晚餐:杂粮粥(小米、荞麦、红豆各15克),凉拌豆腐(北豆腐100克),拍黄瓜(1根)。

制作方法:

杂粮洗净后一起放入锅中,加水煮成稀粥;豆腐切块,用开水略烫,加入少量酱油、醋、蒜末、香菜调味;黄瓜洗净拍碎,加少许盐、蒜末拌匀。

零食选择:苹果1个或核桃10粒或酸奶1杯(无糖)。

(2)规律运动:

每周至少150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳、骑自行车等。

推荐运动计划:

快走运动:

名称:中等强度快走

器械:舒适运动鞋

动作持续时间:30分钟

动作次数:每周5天

目标心率:最大心率的60-70%(最大心率=220-年龄)

针对肌肉:下肢肌群、心肺功能

技巧提示:保持挺胸抬头,手臂自然摆动,步幅适中,脚跟先着地

力量训练:

名称:哑铃深蹲

器械:哑铃(女性2-3公斤,男性5-8公斤)

动作次数:每组12-15次

动作组数:3组

组间休息:60秒

针对肌肉:大腿四头肌、臀大肌、核心肌群

动作说明:双脚与肩同宽,双手持哑铃于肩侧,保持背部挺直,缓慢下蹲至大腿与地面平行,然后缓慢回到起始位置

伸展放松:

名称:坐姿前屈伸展

器械:无 动作持续时间:每个姿势保持15-30秒

动作组数:2-3组 针对肌肉:腿筋、下背部

动作说明:坐姿,双腿伸直,上身缓慢向前弯曲,双手尽量触碰脚尖,感受腿后侧拉伸感,保持均匀呼吸

(3)体重管理:

将BMI(体重指数)控制在18.5-23.9之间,腰围男性<90厘米,女性<85厘米。

减重5-10%可显著降低糖尿病风险。

(4)戒烟限酒:

完全戒烟,男性每日饮酒不超过25克纯酒精(约啤酒750毫升),女性不超过15克(约啤酒450毫升)。

(5)定期体检:

45岁以上人群或有糖尿病家族史者应每年检测空腹血糖。

应对压力:学习放松技巧,如冥想、瑜伽、深呼吸等,保持良好心态。

(6)充足睡眠:

保证每晚7-8小时高质量睡眠。

睡眠不足(<6小时/晚)会增加胰岛素抵抗,升高患糖尿病风险。

据《中国2型糖尿病防治指南》报告,高危人群通过生活方式干预可使糖尿病发生风险降低40%-60%,且这种预防效果可持续10年以上。

可以说,2型糖尿病是一种可防可控的慢性病!

2型糖尿病不是不治之症,而是一种生活方式疾病。

掌握了科学的生活方式,就掌握了战胜糖尿病的关键。

希望每一位读者都能做到早预防、早发现、早干预,远离”甜蜜的负担”,享受健康幸福的生活!

参考资料:

国际糖尿病联盟(IDF)糖尿病地图,第10版,2023

中国疾病预防控制中心慢性病监测数据,2023

中华医学会糖尿病学分会,《中国2型糖尿病防治指南》,2022年版

中国医学科学院北京协和医院内分泌科研究报告,2024

中国营养学会《中国居民膳食指南》,2022

北京大学人民医院内分泌科临床研究数据,2023

平哥,ACE认证私人健身教练、营养师、健康管理师,开设有知识星球“平哥说营养健康”,海量营养健康资料,599元/年。

现开设减肥陪跑营,1/3/6个月陪跑,一对一减肥指导,个性化减肥监督,欢迎加入,微信:v83649822,扫码或者长按识别以下二维码。